할렘 125번가의 공기가 달라졌다. 2018년 이후 물리적 공간을 비웠던 스튜디오 박물관(Studio Museum in Harlem)이 마침내 귀환을 알렸기 때문이다. 뉴욕, 더 정확히는 흑인 예술과 공동체의 기억이 층층이 퇴적된 이 거리 한복판에서, 박물관은 오는 11월 15일 토요일 새 보금자리의 문을 연다. 첫날은 이름부터가 상징적인 ‘커뮤니티 데이’. 전 연령대가 함께 즐길 프로그램과 무료 입장이 맞물려, 박물관의 두 번째 탄생은 지역의 축제로 시작된다. 이곳에 오래 살았든, 먼 곳에서 찾아왔든 관람객의 출발선은 동일하다. 이 집은 누구에게나 열려 있다는 선언—개방의 형식이 곧 기관의 철학임을, 박물관은 가장 직관적인 방식으로 증명한다.

새 건물의 첫인상은 ‘거리와 건물의 경계’를 다루는 태도에서 뚜렷해진다. 전면부의 넓은 유리문은 다양한 방식으로 열리고 닫히며, 그 안쪽으로 계단형 공개공간(스툽)이 이어진다. 뉴욕의 갈색 벽돌 타운하우스를 연상케 하는 그 계단은 단순한 동선이 아니다. 누군가에게는 공연을 보는 객석이고, 다른 이에게는 잠시 앉아 숨을 고르는 벤치다. 이 공간에서 아이들은 종종 걸음을 멈춰 위를 올려다보고, 어른들은 나도 모르게 아래층으로 발을 옮긴다. 도시의 리듬이 건물 내부로 스며드는 구조, 그 설계 언어가 박물관의 성격을 압축한다. 관람은 조용한 감상이자 동시에 공동의 경험이라는 사실을, 스툽은 말없이 가르친다.

7개 층, 82,000ft²라는 구체적 수치는 단순한 규모 경쟁의 결과가 아니다. 박물관은 이 공간을 소장품과 기획전을 동시에 전개할 수 있는 전시 생태계로 구성했다. 과거에는 서로를 가리는 선택지였던 컬렉션과 기획이, 이제는 상호 증폭을 전제로 나란히 놓인다. 교육 워크숍과 공공 프로그램을 위한 전용실, 야외 테라스, 확장된 로비는 관람 흐름을 유연하게 설계한다. 특히 금·토요일 야간(21시)까지 문을 여는 운영시간은, 지역의 생활 리듬을 고려한 결정이다. 예술을 보러 시간을 따로 만드는 대신, 일상의 루틴 속으로 관람을 가져오겠다는 뜻. 더불어 요금 체계는 ‘권장요금(pay-what-you-wish)’이며, 일요일은 전면 무료, 16세 이하 아동과 돌봄 제공자는 상시 무료다. 관람의 문턱을 비용에서, 시간에서, 심리에서 모두 낮추려는 조합이다.

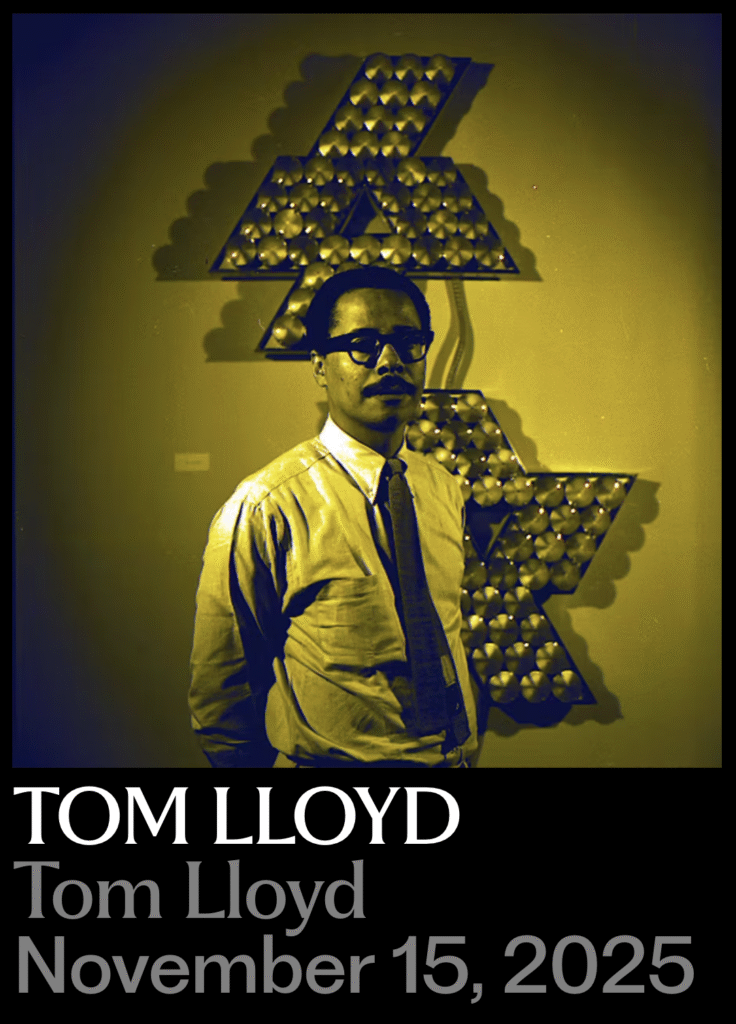

개관의 서사는 톰 로이드(Tom Lloyd)에서 시작된다. 1968년 박물관의 첫 전시를 장식했던 그의 이름이, 반세기를 건너 개관 기념 대형 기획전으로 돌아온다. 전기적 빛과 기술 매체를 적극 사용해 예술의 언어를 확장했던 그의 작업은, 오늘의 관점에서 볼 때 예술·기술·도시성의 교차점을 미리 탐색해온 기록이기도 하다. 여기에 소장품 순환 전시가 박물관의 깊이를 더하고, Artist-in-Residence(AiR) 프로그램 출신 100여 명의 작가들이 선보이는 지류 작업 전시는 폭넓은 동시대성을 펼쳐 보인다. 창립 이래 박물관이 길어 올린 예술가 네트워크의 저력이, 개관 시즌의 큐레이션에 그대로 반영된다. Camille Norment와 Christopher Myers의 신규 커미션은 공간 자체를 악기처럼, 무대처럼 사용하며 관람의 감각을 확장한다. 하나의 기관이 축적한 시간과 관계가 어떻게 미래의 콘텐츠로 전환되는지, 이 전시군은 교과서처럼 친절하다.

할렘이라는 맥락을 빼놓고는 이 귀환을 해석할 수 없다. 이 박물관은 설립 당시부터 흑인 예술과 공동체의 상호 작용을 공적 제도 안으로 끌어올렸고, 뉴욕 미술 생태계의 불균형을 흔들어온 실험을 반복해왔다. 물리적 공간이 비어 있던 7년 동안에도 박물관은 도시 곳곳에서 프로그램을 이어갔다. 공백이 공백으로 남지 않도록, ‘이동하는 박물관’은 파트너십과 연대를 통해 존재감을 유지했다. 그리고 이번 재개관은 그간의 이동을 다시 한 점으로 모으는 사건이다. 장소는 바뀌었지만, 할렘의 시간 위에 서 있다는 사실은 오히려 더 분명해졌다.

기관의 리더십도 눈여겨볼 대목이다. 20여 년 가까이 박물관을 이끌어온 텔마 골든(Thelma Golden)은, 2024년 포드재단의 1,000만 달러 기부로 관장·수석 큐레이터 직함이 영구 봉인되었다. 호칭에 새겨진 재단명은 후원 기관의 자랑이기보다, 기관 운영의 지속가능성을 담보하는 약속에 가깝다. 박물관의 정체성과 사명을 장기적으로 지지하겠다는 공개 선언이기도 하다. 골든 체제 아래 이 기관은 신진과 중견, 지역과 국제, 제도와 커뮤니티의 경계를 유연하게 오가며, ‘흑인 예술의 현재성’을 도시의 공론장으로 이끌어왔다. 새 건물에서의 첫 걸음도 그 철학의 연장선이다.

물론 건축 파트너십을 둘러싼 굴곡도 있었다. 2023년 인물 논란과 더불어 Adjaye와의 공식 결별이 알려졌지만, 프로젝트는 Adjaye Associates–Cooper Robertson 체제로 완공 단계까지 이행됐다. 논란의 섣부른 일반화가 시설의 공공성과 지역적 의미까지 잠식해선 안 된다는 점에서, 이번 재개관은 작품·공간·이용자를 중심으로 논의를 환기한다. 박물관이 제도 비평의 대상일 수 있다면, 동시에 열린 제도의 실천무대이기도 하다는 사실을, 새로운 집은 성실하게 보여준다.

이제 질문은 현실로 향한다. 박물관이 준비한 프로그램의 결은 일상에 얼마만큼 깊게 스며들 수 있을까. 금·토 야간 개방과 일요일 전면 무료는, 관람의 리듬을 ‘특별한 날’에서 ‘가까운 날’로 바꾸려는 제안이다. 가족 단위 관객은 Studio Sundays에서 드로잉·스토리타임·가이드 투어를 한 번에 누릴 수 있고, 지역의 청소년은 테라스 계단에서 공연을 보고, 로비와 교육실에서 커뮤니티 워크숍을 경험한다. 전시실은 작품의 방일 뿐 아니라, 지역의 배움터와 아지트로 다중화된다. 이 변화가 매주 반복된다면, 예술은 장소의 이벤트가 아니라 동네의 습관이 된다.

장기적으로 보면, 가장 큰 투자처는 건물이 아니라 신뢰다. 박물관은 ‘Creating Space’라는 이름의 캠페인으로 3억 달러가 넘는 자본을 모았다. 눈에 보이는 것은 단단한 벽과 넓은 전시장, 반짝이는 유리와 목재 가구일지 몰라도, 실제로는 관객과 예술가와 파트너의 약속이 벽을 세우고 바닥을 깔았다. 열려 있는 유리문만큼이나 낮은 장벽의 요금 정책은, 그 약속의 사용설명서에 가깝다. 돈이 아니어도, 시간이 많지 않아도, 예술은 여기로 오면 만날 수 있다는 확신을 방문객 각자의 언어로 번역해주는 장치 말이다.

개관 시즌의 큐레이션은 질문을 던지는 방식 또한 정교하다. 톰 로이드의 전기는 기술과 예술의 결합이 새로운 게 아니라는 사실을 상기시키고(그의 실험은 반세기 전에 시작됐다), 소장품과 AiR 작가들의 전시는 흑인 예술의 계보를 병렬적으로 보여준다. 아카이브 전시는 기관의 기억을 꺼내며, 커미션은 지금 여기서만 가능한 경험을 만든다. 관객은 한 바퀴 도는 동안 역사–현재–미래의 순환을 걸어서 통과한다. 전시가 끝나도 계단엔 사람이 남고, 로비에는 다음 시간을 약속하는 대화가 흐른다. 그 장면이야말로, 재개관의 가장 중요한 작품일지 모른다.

한 기관의 귀환은 종종 ‘완성’으로 읽히지만, 이번 경우는 다르다. 스튜디오 박물관의 두 번째 탄생은 완성이 아니라 출발이다. 건물의 바닥면적만 넓어진 게 아니라, 공공성의 바닥면이 넓어졌다. 스툽에서 시작된 환대는 전시실과 교육실, 테라스와 로비, 그리고 125번가의 인도까지 번질 것이다. 이 도시에서 예술이 할 수 있는 일의 반경을, 박물관은 다시 그리려 한다. 7년의 공백은 결과적으로 공유 감각을 설계하는 시간이었다. 문을 여는 순간부터, 이 집은 오래된 질문을 일상의 답으로 바꾸기 시작할 것이다. 누구의 예술인가? 어디서 만나는가?—그 답은 이제, 여기다.

ⓒ 뉴욕앤뉴저지. 무단전재 및 재배포 금지